写字楼办公如何引入多功能休憩区激发创造性思维

更新日期:

在现代办公环境中,员工的创造力和工作效率往往与空间设计息息相关。传统的格子间布局虽然能提供基础的工作条件,却容易让人感到压抑,限制思维的发散。为了打破这种僵化模式,越来越多的企业开始尝试在写字楼内规划多功能休憩区,通过灵活的空间设计激发团队活力。以常润大厦为例,部分入驻企业通过改造闲置角落,打造出兼具休闲与协作功能的过渡区域,员工反馈显示这种设计显著提升了创意产出。

多功能休憩区的核心价值在于模糊工作与放松的界限。这类空间通常配备舒适的沙发、可移动白板、绿植以及轻量化的办公工具,既满足短暂休息的需求,又能随时切换为小组讨论的场所。研究表明,人在放松状态下大脑更容易进入发散思维模式,而封闭的工位环境反而会抑制这种自然状态。通过引入非正式交流场景,员工可以更自由地交换灵感,甚至跨部门协作也可能在咖啡机旁偶然发生。

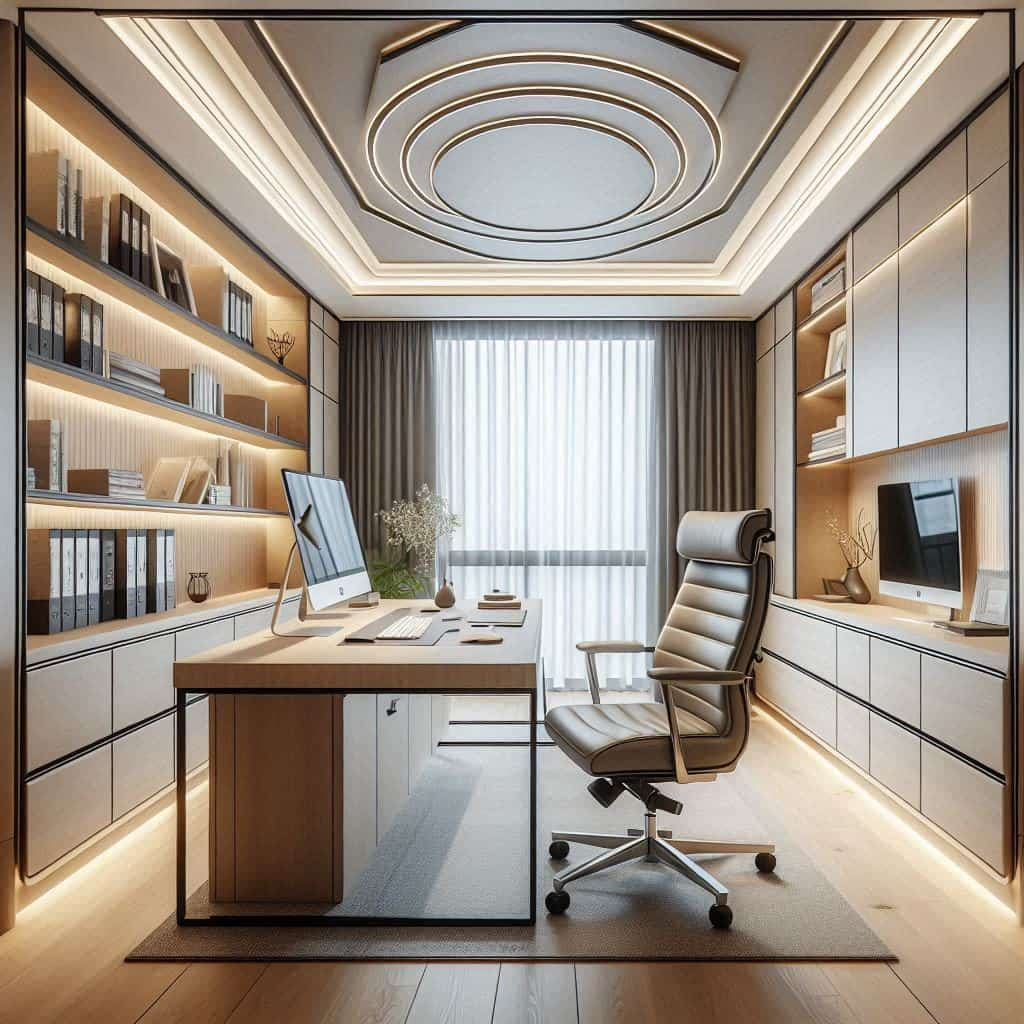

色彩与光线是休憩区设计的关键要素。冷色调的办公区容易让人保持专注,但也可能造成心理上的距离感。相比之下,休憩区可采用温暖的木质元素或柔和的莫兰迪色系,搭配自然采光或可调节照明系统。这种视觉上的转换能帮助大脑从高强度思考中抽离,短暂放松后反而能更高效地解决问题。某咨询公司的实践表明,在休憩区加入间接光源和声学降噪设计后,员工返回工位后的专注度提升了27%。

空间功能的多样性同样重要。理想的休憩区应当支持多种使用场景:单人冥想角、四人协作桌、站立式吧台等模块化组合能满足不同需求。可书写玻璃墙或数字屏幕的加入,则能将即兴讨论的成果快速可视化。这种灵活性尤其适合创意型团队,例如广告公司发现,在项目陷入瓶颈时,转移到休憩区讨论的提案通过率比会议室高出40%。

企业还需注意休憩区的文化引导。单纯提供物理空间并不足以改变工作模式,管理层需要主动示范非正式沟通的价值。例如设立无电子设备时段鼓励面对面交流,或在每周固定时间组织跨部门茶歇会。当员工意识到企业真正重视创新过程而非形式化汇报时,休憩区才能从装饰性设施转化为真正的创意孵化器。

从成本效益角度看,多功能休憩区的投入产出比颇具优势。相较于整体办公空间翻新,改造5%至10%的区域作为弹性空间更具可行性。这些区域不仅能降低传统会议室的占用压力,还能通过提升员工满意度减少人才流失。数据显示,拥有高质量休憩环境的公司,其员工留存率比行业平均水平高出18个百分点。

未来办公空间的竞争,本质上是对人才创造力的争夺。当写字楼从单纯的物理容器升级为支持认知流动的生态系统时,企业获得的不仅是更愉悦的工作氛围,更是持续创新的源头活水。那些率先完成这种转变的办公场所,正在重新定义二十一世纪的生产力标准。